التهاب الكلى ويطلق عليه علمياً التهاب الحويضة والكلية (بالإنجليزي: Pyelonephritis) ويطلق عليها أيضاً عدوى الكلى، وهي التهاب الكلى الذي يحدث نتيجة للعدوى البكتيرية التي في معظم الحالات تصعد من المسالك البولية السفلية أي الإحليل والمثانة إلى الكلى، ويعد التهاب الكلى أحد مضاعفات التهاب المسالك البولية [1][2].

في هذا المقال نستعرض أسباب التهاب الكلى، أعراضه، أنواعه، طرق التشخيص والعلاج، والمضاعفات المحتملة.

أسباب التهاب الكلى

يعد التهاب الكلى عند النساء خاصة النساء النشطات جنسيًا شائعًا أكثر من الرجال، كما تعد النساء الحوامل خاصة في الثلث الثاني وبداية الثلث الثالث من الحمل أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكلى، ومن الفئات المعرضة أيضاً لخطر الإصابة بالتهاب الكلى كبار السن والرضع بسبب التشوهات التشريحية لديهم، أي التشوهات في تركيب الجهاز البولي وبسبب التغيرات الهرمونية [3][4].

تعد البكتيريا سالبة غرام السبب الرئيسي خلف التهاب الكلية، ومنها [1][5]:

- بكتيريا الإشريكية القولونية (الإيكولاي) التي توجد بشكل طبيعي في الأمعاء وتصل إلى الكلى غالباً نتيجة لوصول البراز إلى فتحة البول، وتعد أكثر أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب الكلى شيوعاً.

- بكتيريا المتقلبة (Proteus).

- الكلبسيلا (Klebsiella).

- البكتيريا المعوية أو الإنتيروباكتر (Enterobacter).

- بعض سلالات بكتيريا المكورات العنقودية (Staphylococcus).

- بكتيريا الزائفة (Pseudomonas).

- بكتيريا الليمونية (Citrobacter).تصل البكتيريا إلى الكلى بطريقتين إما من خلال الصعود من المسالك البولية السفلية إلى الكلى، أو من خلال الإنتشار من الدم إلى الكلى، ويعد الرضع وكبار السن والمرضى الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكلى المنتشر من الدم.

للمزيد: أملاح البول

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكلى

يمكن لأي حالة تسبب عدم إفراغ البول من المثانة وتجمعه في المثانة أن تسبب التهاب المسالك البولية والتهاب الكلى، لأنها تعطي فرصة للبكتيريا لاستعمار الأنسجة في الجهاز البولي من خلال بقائها لفترة طويلة مع البول في المثانة قبل تفريغ البول إلى خارج الجسم [7].

تشمل العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكلى على ما يلي [3][7][8]:

- قلة شرب الماء.

- الإناث، ويعود السبب إلى قصر مجرى البول لديهن، وقرب فتحة الشرج من فتحة البول، مما يسمح بوصول البكتيريا الموجودة في البراز بسهولة إلى فتحة البول، بالإضافة إلى أن التقلبات الهرمونية لدى النساء تلعب دور في الإصابة بالتهاب الكلى.

- انسداد الحالب.

- المعاناة من التهاب المسالك البولية المتكرر.

- وجود قسطرة بولية.

- الحمل، إذ يتسبب الجنين النامي في الرحم بالضغط على المثانة وتجمع البول بداخلها.

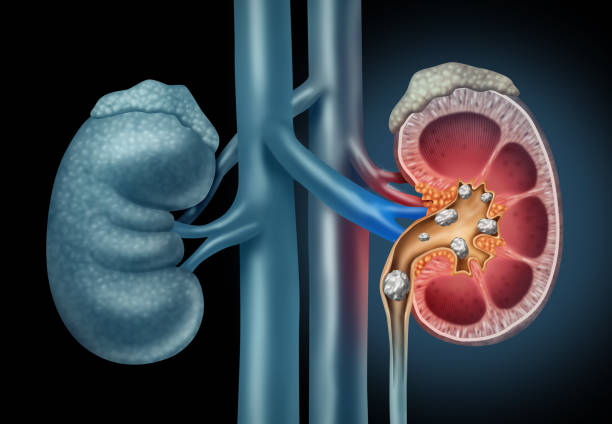

- المعاناة من حصى الكلى.

- الجزر المثاني الحالبي، أي عودة البول من المثانة إلى الحالبين ثم إلى الكلى.

أنواع التهاب الكلى

بشكل عام يقسم التهاب الكلى إلى نوعين رئيسيين وهما:

- التهاب الكلى الغير معقد.

- التهاب الكلى المعقد ويشمل على التهاب الكلى في الحالات التالية:

- الحوامل.

- مرض السكري الغير منضبط.

- زراعة الكلى.

- المعاناة من الفشل الكلوي الحاد أو المزمن.

- نقص المناعة ويحدث نتيجة للعديد من الحالات مثل السكري، ونتيجة للعلاج ببعض أنواع الأدوية مثل السترويدات والعلاج الكيميائي.

- التشوهات الخلقية في المسالك البولية.

- العدوى البكتيرية المكتسبة من المستشفيات، إذ غالباً ما تكون هذه السلالات من البكتيريا مقاومة للعلاج بالمضادات الحيوية.

- استمرار الأعراض لاكثر من 7 أيام لدى الذكور والمسنين والأطفال.

أعراض التهاب الكلى

كيف أعرف أن الكلى ملتهبة؟ يسبب التهاب الكلى الغير شديد أعراض كلاسيكية مشابهة لأعراض التهاب المسالك البولية ومنها [1][9]:

- الحمى ولكن ليس دائماً، وعند الإصابة بالحمى فإن درجة حرارة الجسم تتجاوز 39.4 درجة مئوية.

- ألم الجنب (مغص الكلى).

- ألم أسفل الظهر.

- الشعور بالضغط أسفل الحوض.

- ألم الإربية، أي منطقة التقاء أعلى الفخذ بالبطن.

- القشعريرة.

- الغثيان أو التقيؤ.

- كثرة التبول.

- الألم عند التبول.

- الحاجة الملحة للتبول مع إخراج كمية قليلة من البول في كل مرة وقد يرافق التبول الألم.

- البول الغائم أو العكر أو البول الذي قد يحتوي على طبقة مشابهة للرغوة أو الفقاعات على سطح البول.

- الرائحة الكريهة للبول.

- فقدان الشهية ولكن ليس دائماً.

- خروج الدم مع البول وتعرف هذه الحالة علميًا بالبيلة الدموية وتصيب 30-40% من المرضى الذين يعانون من التهاب الكلى، وغالبًا ما تترافق البيلة الدموية بالحرقة أو الألم عند التبول.

أعراض التهاب الكلى عند الأطفال

غالباً في حالات التهاب الكلى عند الأطفال لا يعاني الأطفال من الأعراض المذكورة سابقاً، خاصة لدى حديثي الولادة والرضع، أي الأطفال تحت سن عامين، وتشمل أعراض التهاب الكلى لدى الأطفال عند ظهورها على ما يلي [3]:

- فشل النمو.

- صعوبة التغذية أو رفض الرضاعة.

- الحمى.

- التقيؤ.

- كثيرة تهيج وبكاء الطفل.

- البول الداكن أو البول ذو الرائحة الكريهة في الحفاض.

- كثرة طلب الطفل للذهاب إلى الحمام، أو كثرة تسريب البول أو التبول في الملابس، مما يعني أن الطفل لا يستطيع السيطرة على الحاجة الملحة للتبول نتيجة للالتهاب.

لا تستهين بأعراض طفلك، لا تؤجل، لا تتردد… هذا الألم لا يُحتمل حتى للكبار، فكيف بالصغار؟

أعراض التهاب الكلى الشديد

تشمل أعراض التهاب الكلى الشديد، وأعراض التهاب الكلى لدى المسنين على ما يلي [1][9]:

- الحمى.

- التغيرات في الحالة العقلية.

- الجفاف.

- انخفاض ضغط الدم.

- سرعة ضربات القلب.

- التدهور في الحالة الصحية بشكل عام.

تشخيص التهاب الكلى

كيف يشخص التهاب الكلى؟ تساعد معرفة التاريخ الطبي والأعراض والفحص البدني على اكتشاف الإصابة بالتهاب الكلية، ويتم تأكيد التشخيص من خلال إجراء الفحوصات التالية [1][7]:

- تحليل البول.

- زراعة البول.

- زراعة الدم.

- التصوير المقطعي المحوسب للكلى.

- تصوير الكلى بالرنين المغناطيسي.

- التصوير بالموجات الفوق صوتية.

- التصوير الومضي.

علاج التهاب الكلى

تعد المضادات الحيوية خط العلاج الأول لعلاج التهاب الكلى وتستخدم لمنع تقدم شدة العدوى وتطور المضاعفات، وتوصف المضادات الحيوية من قبل الطبيب بناءً على نوع البكتيريا المسببة لعدوى الكلى وشدة العدوى، لذا لا يوجد ما يسمى أفضل مضاد حيوي لعلاج التهاب الكلى [1].

يمكن أن يسبب التهاب الكلى مضاعفات خطيرة في بعض الأحيان، لذا لا يجب محاولة علاج التهاب الكلى في المنزل، أو علاج التهاب الكلى بالثوم، ولا يجب تجربة ذلك. تشمل المضادات الحيوية لعلاج التهاب الكلى على ما يلي [1][3]:

- أدوية البنسلين ومنها:

- أموكسيسيلين – حمض الكلافونيك (Amoxicillin-clavulanate).

- أمبيسلين (Ampicillin).

- السلفوناميدات ومنها: تريميثوبريم – سلفاميثوكسازول (Trimethoprim-sulfamethoxazole).

- الفلوروكينولونات ومنها: سيبروفلوكساسين (Ciprofloxacin)، الليفوفلوكساسين (Levofloxacin).

- أدوية الجيل الثاني من السيفالوسبورين ومنها: سيفاكلور (Cefaclor).

- الجيل الثالث من السيفالوسبورين ومنها:

- سيفترياكسون (Ceftriaxone).

- سيفوتاكسيم (Cefotaxime).

- سيفتازيديم (Ceftazidime).

- سيفيبيمي (Cefepime).

- أدوية البنسلين واسعة الطيف ومنها:

- بيبيراسيلين – تازوباكتام (Piperacillin-tazobactam).

- أمبيسلين – سولباكتام (Ampicillin-sulbactam).

- أدوية الكاربابينيمات ومنها:

- دوريبينيم (Doripenem).

- إرتابينيم (Ertapenem).

- ميروبينيم (Meropenem).

- إيميبينيم – سيلاستاتين (Imipenem-cilastatin).

- ميروبينيم – فابورباكتام (Meropenem-vaborbactam).

- أدوية الأمينوغليكوزيدات ومنها:

- الجنتاميسين (Gentamicin).

- توبراميسين (Tobramycin).

- أميكاسين (Amikacin).

- بلازوميسين (Plazomicin).

- الجليكوببتيدات مثل فانكومايسين (Vancomycin).

- أدوية المونوباكتام مثل أزترونام (Aztreonam).

- قد يصف الطبيب المسكنات عند معاناة المريض من عسر التبول أي الألم والحرقة عند التبول لدرجة تعطل المريض عن ممارسة نشاطاته اليومية، ومن الأمثلة على هذه المسكنات فينازوبيريدين (Phenazopyridine).

علاج التهاب الكلى عند الحامل

تعالج النساء الحوامل اللواتي يعانين من التهاب الكلى بشكل خاص تحت إشراف الطبيب لتجنب الآثار الجانبية لبعض أنواع المضادات الحيوية على الطفل النامي في الرحم مثل الفلوروكينولونات والأمينوغليكوزيدات، وتشمل المضادات الحيوية التي توصف لعلاج التهاب الكلى للحامل على ما يلي [5][10]:

- في حالات التهاب الكلى البسيط إلى المتوسط المسبب للأعراض:

- أموكسيسيلين – حمض الكلافونيك (Amoxicillin-clavulanate).

- سيفترياكسون (Ceftriaxone).

- سيفيبيمي (Cefepime).

- سيفوتاكسيم (Cefotaxime).

- سيفتازيديم (Ceftazidime).

- أمبيسلين (Ampicillin).

- في حالات التهاب الكلى الشديد لدى الحامل قد يصف الطبيب أمبيسلين – سولباكتام (Ampicillin-sulbactam).

عملية التهاب الكلى

في بعض الحالات قد تكون هناك حاجة للتدخل الجراحي لعلاج المضاعفات التالية لالتهاب الكلى [6]:

- خراج قشرة الكلى ويطلق عليها أيضاً الجمرة الكلوية (Renal carbuncle) ويتم علاجه من خلال التصريف الجراحي للقيح إذا لم يستجب المريض للعلاج بالمضادات الحيوية، وفي بعض الأحيان قد يستأصل الجراح كيس الخراج أو الكلية.

- خراج لب قشرة الكلى (Renal corticomedullary abscess) ويحتاج هذا النوع من الخراج إلى الشق الجراحي والتصريف أو الاستئصال، وفي الحالات المتقدمة قد يستأصل الجراح الكلية.

- خراج حول الكلية (Perinephric abscess) هو تجمع صديدي يتكون حول الكلية، ويتطلب عادة تصريفًا جراحيًا أو استئصالًا، وقد يلجأ الطبيب إلى استئصال الكلية في الحالات التي لا تستجيب للعلاج أو التي تصل إلى مراحل متقدمة.

- علاج التهاب المسالك البولية والكلى المرتبط بحصى الكلى من خلال تفتيت حصى الكلى من خارج الجسم بالموجات الصادمة، أو جراحة التنظير، أو الجراحة المفتوحة لاستخراج الحصى.

- النخر الحليمي الكلوي (Renal papillary necrosis) يتم علاجها عادةً عبر تصريفها باستخدام التوجيه بواسطة التصوير المقطعي المحوسب، أو من خلال التدخل الجراحي التنظيري.

- التهاب الحويضة والكلية الورمي الحبيبي الأصفر (Xanthogranulomatous pyelonephritis) هو التهاب مزمن نادر يصيب الكلى، ويتطلب في أغلب الأحيان استئصال الكلية كعلاج نهائي.

أضرار التهاب الكلى

يمكن أن يسبب التهاب الكلى الغير معالج أو المعالج جزئياً مضاعفات خطيرة تشمل [6][7]:

- خراج قشرة الكلى.

- خراج لب قشرة الكلى.

- خراج حول الكلية.

- النخر الحليمي الكلوي.

- جلطة الأوردة الكلوية.

- الفشل الكلوي الحاد.

- تعفن الدم.

- التهاب الحويضة والكلية الانتفاخي (Emphysematous pyelonephritis)، وهو التهاب حاد يتسبب في تراكم الغازات داخل أنسجة الكلى نتيجة لعدوى بكتيرية، ويُعتبر من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى وفاة حوالي 38% من الحالات المصابة. غالبًا ما يكون السبب بكتيريا الإشريكية القولونية أو الكلبسيلا الرئوية، ويصيب بشكل متكرر مرضى السكري، ولا سيما النساء.

- الوفاة هي أحد المضاعفات المحتملة والخطيرة الناتجة عن هذه الالتهابات إذا لم تُعالج بشكل مناسب وفوري.

أضرار التهاب الكلى للحامل

قد يتسبب التهاب الكلى لدى الحامل المتروك دون علاج أو المعالج جزئياً وزيادة خطر الإصابة بتسمم الحمل بأضرار تطال الجنين، منها [5][10]:

- تقيد نمو الجنين في الرحم، أي صغر حجم الجنين بالنسبة لعمر الحمل.

- الإجهاض.

- وفاة الطفل بعد الولادة (موت الرضع المفاجئ).

- زيادة خطر الإصابة بفقر الدم المنجلي.

سير التهاب الكلى

تتجاوز نسبة الشفاء من التهاب الكلى دون تطوير أية مضاعفات 80% من خلال العلاج بالمضادات الحيوية الفموية، ولكن هناك نسبة اعتلال ووفاة كبيرة ترتبط بالتهاب الكلى الشديد، حيث تتراوح نسبة الوفيات بين مرضى التهاب الكلى الشديد بين 10-20%، خاصة بين كبار السن، والذكور، والمرضى الذين يعانون من مشاكل في وظائف الكلى أو جلطة الكلى [1][7].

يساعد التشخيص السريع لالتهاب الكلى، وتحديد البكتيريا المسببة للالتهاب، والتدخل السريع بالعلاج على تحسين نسب الشفاء وتقليل خطر تطور المضاعفات [1].

الوقاية من التهاب الكلى

الوقاية من التهاب الكلى تعتمد على منع العدوى من الوصول إلى الكلى من المسالك البولية السفلية، خصوصًا المثانة والإحليل. ولتحقيق ذلك، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

💧 شرب كميات كافية من الماء يوميًا للمساعدة في طرد البكتيريا والسموم من الجهاز البولي.

🚽 تجنب حبس البول لفترات طويلة، وإفراغ المثانة بانتظام.

🧼 تنظيف المنطقة التناسلية من الأمام إلى الخلف بعد التبول أو التبرز، للحد من انتقال البكتيريا من الشرج إلى مجرى البول.

🩲 تجنب ارتداء الملابس الداخلية الضيقة أو غير القطنية، لأنها ترفع الرطوبة والحرارة في المنطقة التناسلية، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الميكروبات، بما في ذلك فطريات المبيضات (Candida albicans)، التي قد تسبب التهاب المهبل أو الإحليل الفطري. مثل هذه الالتهابات، إذا لم تُعالج، قد تسهم في انتقال العدوى إلى المسالك البولية العلوية وزيادة خطر الإصابة بالتهاب الكلى.

🧴 تجنب استخدام منتجات مهيجة مثل البخاخات المعطرة أو الدش المهبلي، التي تخل بتوازن الفلورا المهبلية الطبيعية وتُضعف الحماية الطبيعية ضد العدوى.

🛏️ التبول بعد الجماع للمساعدة في طرد أي بكتيريا دخلت مجرى البول.

🧪 علاج التهابات المسالك البولية أو التهابات المهبل والإحليل مبكرًا قبل أن تتطور إلى عدوى في الكلى.

🤰 إجراء فحوصات بول دورية للحامل خاصة في الثلث الثاني والثالث للكشف المبكر عن أي عدوى وعلاجها.

🧓 مراقبة الفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن، الأطفال، ومرضى السكري، لضمان الكشف المبكر عن أي أعراض غير واضحة.

المراجع

Belyayeva M, Jeong JM. Acute Pyelonephritis. [Updated 2022 Sep 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519537/

Anumudu, S., & Eknoyan, G. (2019). Pyelonephritis: A Historical Reappraisal. Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 30(6), 914–917. https://doi.org/10.1681/ASN.2019010017

Venkatesh, L., & Hanumegowda, R. K. (2017). Acute Pyelonephritis – Correlation of Clinical Parameter with Radiological Imaging Abnormalities. Journal of clinical and diagnostic research : JCDR, 11(6), TC15–TC18. https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/27247.10033

Umesha, L., Shivaprasad, S. M., Rajiv, E. N., Kumar, M. M. S., Leelavathy, V., Sreedhara, C. G., & Niranjan, M. R. (2018). Acute Pyelonephritis: A Single-center Experience. Indian journal of nephrology, 28(6), 454–461. https://doi.org/10.4103/ijn.IJN_219_16

Neumann, I., & Moore, P. (2014). Pyelonephritis (acute) in non-pregnant women. BMJ clinical evidence, 2014, 0807. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6551776/

Lee, D. G., Jeon, S. H., Lee, C. H., Lee, S. J., Kim, J. I., & Chang, S. G. (2009). Acute pyelonephritis: clinical characteristics and the role of the surgical treatment. Journal of Korean medical science, 24(2), 296–301. https://doi.org/10.3346/jkms.2009.24.2.296

Buonaiuto, V. A., Marquez, I., De Toro, I., Joya, C., Ruiz-Mesa, J. D., Seara, R., Plata, A., Sobrino, B., Palop, B., & Colmenero, J. D. (2014). Clinical and epidemiological features and prognosis of complicated pyelonephritis: a prospective observational single hospital-based study. BMC infectious diseases, 14, 639. https://doi.org/10.1186/s12879-014-0639-4

Khoo, K. S. M., Lim, Z. Y., Chai, C. Y., Mahadevan, M., & Kuan, W. S. (2021). Management of acute pyelonephritis in the emergency department observation unit. Singapore medical journal, 62(6), 287–295. https://doi.org/10.11622/smedj.2020020

Scholes, D., Hooton, T. M., Roberts, P. L., Gupta, K., Stapleton, A. E., & Stamm, W. E. (2005). Risk factors associated with acute pyelonephritis in healthy women. Annals of internal medicine, 142(1), 20–27. https://doi.org/10.7326/0003-4819-142-1-200501040-00008

Neumann, I., Rojas, M. F., & Moore, P. (2008). Pyelonephritis (acute) in non-pregnant women. BMJ clinical evidence, 2008, 0807. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907999/